Методы прогнозирования: сущность и специфика

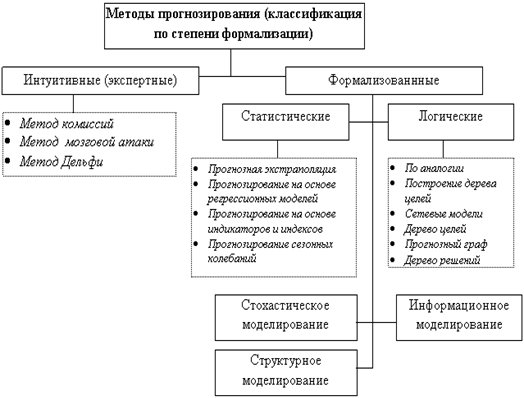

Прогнозирование как исследование с широким охватом объектов анализа опирается на множество методов. При классификации методов прогнозирования выделяются основные их признаки, позволяющие их структурировать по:

· степени формализации;

· принципу действия;

· способу получения информации.

Степень формализации в методах прогнозирования в зависимости от объекта исследования может быть различной; способы получения прогнозной информации многозначны, к ним следует отнести:

· методы ассоциативного моделирования,

· морфологический анализ,

· вероятностное моделирование,

· анкетирование,

· метод интервью,

· методы коллективной генерации идей,

· методы историко-логического анализа,

· написания сценариев и т.д.

Наиболее распространенными методами прогнозирования являются методы экстраполяции, моделирования и экспертизы.

Рис. 2. Методы прогнозирования

Экстраполяция означает распространение выводов, касающихся одной части какого-либо явления, на другую часть, на явление в целом, на будущее. Экстраполяция основывается на гипотезе о том, что ранее выявленные закономерности будут действовать в прогнозном периоде.

Например, вывод об уровне развития какой-либо социальной группы можно сделать по наблюдениям за ее отдельными представителями, а о перспективах культуры – по тенденциям прошлого.

Экстраполяционный метод отличается многообразием – насчитывает не менее пяти различных вариантов. Статистическая экстраполяция – проекция роста населения по данным прошлого – это один из важнейших методов современного прогнозирования.

Моделирование – это метод исследования объектов познания на их аналогах – вещественных или мысленных.

Аналогом объекта может быть, например, его макет, чертеж, схема и т.д. В управленческой и социальной сферах чаще используются мысленные модели. Работа с моделями позволяет перенести экспериментирование с реального объекта на его мысленно сконструированный дубликат и избежать риска неудачного, тем более опасного для людей управленческого решения. Главная особенность мысленной модели и состоит в том, что она может быть подвержена каким угодно испытаниям, которые практически состоят в том, что меняются параметры ее самой и среды, в которой она (как аналог реального объекта) существует. В этом огромное достоинство модели. Она может выступить и как образец, своего рода идеальный тип, приближение к которому может быть желательно для создателей проекта.

Самый практикуемый метод прогнозирования – экспертная оценка.

Существуют такие сферы жизни, в которых невозможно использовать другие методы прогнозирования, кроме экспертных. Прежде всего, это касается тех сфер, где отсутствует необходимая и достаточная информация о прошлом.

При экспертной оценке состояния либо отдельной сферы, либо ее составляющего элемента, либо ее компонентов учитывается ряд обязательных положений, методических требований. Прежде всего – оценка исходной ситуации:

- факторы, предопределяющие неудовлетворительное состояние;

- направления, тенденции, наиболее характерные для данного состояния ситуации;

- особенности, специфика развития наиболее важных составных;

- наиболее характерные формы работы, средства, с помощью которых осуществляется деятельность.

Второй блок вопросов включает в себя анализ деятельности тех организаций и служб, которые осуществляют эту деятельность. Оценка их деятельности идет по выявлению тенденций в их развитии, их рейтинга в общественном мнении.

Экспертную оценку проводят специальные центры экспертизы, научные информационно-аналитические центры, лаборатории экспертов, экспертные группы и отдельные эксперты.

Методика экспертной работы включает в себя ряд этапов:

- определяется круг экспертов;

- выявляются проблемы;

- намечается план и время действий;

- разрабатываются критерии для экспертных оценок;

- обозначаются формы и способы, в которых будут выражены результаты экспертизы (аналитическая записка, «круглый стол», конференция, публикации, выступления экспертов).

Итак, прогнозирование опирается на различные методы исследования, основными из которых являются экстраполяция, моделирование и экспертиза.

Другое по теме:

Понятие личной жизни

Малая моногамная семья есть не что иное, как институт, наилучшим образом обеспечивающий частную жизнь взрослого человека (широко известное выражение: «мой дом – моя крепость»). Вместе с тем, ввиду различных культур и различных социальных устройств, человеку предоставляется различный объём свободы в ...

Трудовые права иностранцев в

Российской Федерации

Иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности в трудовых отношениях наравне с российскими гражданами, т.е. законодательство исходит из применения в области трудовых отношений принципа национального режима. Следовательно, на них распространяются общие положения трудового законодательст ...

Уплата земельного налога. Размещение наружной рекламы в пределах полосы отвода автомобильных дорог. Арендная плата за землю

«Администрацией муниципального образования «Сорокинский район» издано распоряжение, которым установлены сроки уплаты земельного налога 15 сентября и 15 декабря и ставки земельного налога (в рублях за 1га) на 2005 год: за земли в границах всех населенных пунктов района и вне черты, предоставляемые г ...

Проблемы земельного права

Земля как объект рыночных отношений имеет многофункциональное назначение, поэтому совершение сделок с земельными участками регулируется конституционными нормами и земельным правом, а также гражданским законодательством с учетом лесного, водного, экологического и иного специального законодательства.

Актуальное

- Государство

- Договоры

- Юриспруденция

- Договор аренды и его виды

- Аренда предприятий

- Наследование по завещанию

- Социальное партнерство

- Выборы и избирательные системы

- Карта сайта